La Pêche

Droit des seigneurs de Rieux. [1]

« Le Seigneur de Rieux avait maîtrise des eaux dans toute leur étendue, avec un droit prohibitif de chasse à toutes bêtes. » Le tout appartenant au dit Sr de Rieux avec droit d’écluse et pêche sur la rivière d’Out et de l’Arz depuis les écluses de Drays jusqu’aux ponts de Rieux, les communs de la rivière d’Oust et de l’Aff en la paroisse de Glénac

Les Techniques de la Pêche

La fouine est une fourche aux dents aplanies, espacées de quelques millimètres, fabriquée par le forgeron de la commune. Elle est utilisée principalement en l'enfonçant au hasard dans la vase à partir d'un bateau ou du bord de la rivière pour prendre des anguilles et parfois d'autres poissons de vase comme la tanche. Son utilisation est particulièrement importante dans les marais permanents au pied des coteaux de la Vilaine, à Rieux et dans les vallées de l'Oust, de l'Arz et de l'Isac. Elle est peu utilisée en Vilaine, car elle nécessite obligatoirement l'emploi d'une embarcation. Cette pêche est souvent pratiquée le dimanche et parfois par des femmes. La concentration des anguilles dans les trous d'eau en fin d'année occasionne des captures importantes à la fouine

Le Carrelet

Le carrelet est un filet carré tendu par quatre perches que l'on immerge horizontalement et que le pêcheur relève après quelques minutes d'attente.

Il en existe trois types différents,

- le carrelet porté

- le carrelet fixé sur bateau

- Le carrelet fixé au bord

Le Carrelet Porté

Le carrelet « porté » est le plus courant et le plus utilisé, essentiellement en rivière. De petite taille, il est composé d'un filet carré de deux ou trois mètres de côté tendu par quatre perches de châtaignier appelées « allernes » ou « quenouilles ». Ces quatre bras sont unis à leur extrémité par une pièce carrée de 20 par 20 : la « tête de mort » ou « tête de carrelet ». Ce bois est fixé par un lien à l'extrémité d'une grande perche de trois à quatre mètres que constitue le mât, en haut duquel une corde de quatre à cinq mètres est nouée. La base du mât est traversée par une barre de bois qui l'empêche de s'enfoncer dans la vase. Le pêcheur installe son carrelet en bordure de l'eau. Il descend parfois sur les parties solides dans le lit de la rivière. La base du mât est plantée dans la vase. Le pêcheur laisse descendre progressivement le filet dans l'eau. Pour le relever, il tire sur la corde tout en posant le pied sur la barre de bois fixée à la base du mât pour faire l'appui.

Le carrelet « porté » est le plus courant et le plus utilisé, essentiellement en rivière. De petite taille, il est composé d'un filet carré de deux ou trois mètres de côté tendu par quatre perches de châtaignier appelées « allernes » ou « quenouilles ». Ces quatre bras sont unis à leur extrémité par une pièce carrée de 20 par 20 : la « tête de mort » ou « tête de carrelet ». Ce bois est fixé par un lien à l'extrémité d'une grande perche de trois à quatre mètres que constitue le mât, en haut duquel une corde de quatre à cinq mètres est nouée. La base du mât est traversée par une barre de bois qui l'empêche de s'enfoncer dans la vase. Le pêcheur installe son carrelet en bordure de l'eau. Il descend parfois sur les parties solides dans le lit de la rivière. La base du mât est plantée dans la vase. Le pêcheur laisse descendre progressivement le filet dans l'eau. Pour le relever, il tire sur la corde tout en posant le pied sur la barre de bois fixée à la base du mât pour faire l'appui.

Sur l'Arz, un carrelet « porté » de taille plus réduite, probablement en raison de la faible largeur de la rivière, est utilisé sans corde. Pour le relever, le pêcheur tire directement sur le mât. Le carrelet fixé sur bateau est généralement de grande taille (quatre mètres). Il est installé sur le côté d'un bateau, dont l'avant et l'arrière sont droits et relevés pour offrir une plus grande surface en contact avec l'eau et éviter le renversement de l'embarcation par le poids du carrelet. Les modèles les plus récents sont installés à l'arrière du bateau et sont relevés à l'aide d'un treuil.

Le carrelet fixé au sol est principalement utilisé dans l'avant-port de Redon. De grande taille, il est relevé par un treuil à manivelle. Le carrelet permet la capture de toutes espèces de poissons.

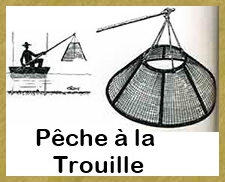

La Trouille

Est une sorte de grande épuisette d'un diamètre variant de 1 m à plus de 1 m 50. Réalisée avec un cercle de bois, un manche et une poche faite en filet de carrelet, en grillage ou en toile de jute. Elle est parfois fabriquée en demi-cercle avec un manche pivotant permettant ainsi de la tenir d'un côté ou de l'autre de la douve. Deux personnes au minimum sont nécessaires pour pratiquer cette pêche. L'une place l'appareil dans la douve et le tient par le manche. Et l'autre agite l'eau un peu plus loin pour effrayer le poisson avec une perche au bout de laquelle un disque de bois en pin de 20 cm environ est encastré

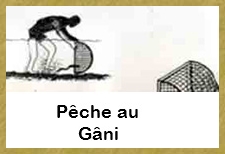

Gâni

C'est un demi-cylindre en grillage d'une longueur qui varie en fonction de la largeur des douves, généralement 2 m sur 0,80 m de large. L'ustensile se place sur la vase. Le pêcheur descend dans l'eau pour piétiner le fond et ainsi, faire se dévaser les anguilles. Il relève régulièrement le gâni pour prendre le poisson. Cette technique de pêche s’emploie aussi dans les petites douves à Rieux avec un panier d'osier ordinaire.

Pêche dans les douves

« On vo tarir ! » C'est ce qu'on se disait autrefois quand on allait vider les douves (Théhillac). Cette technique de pêche, qui se pratique le dimanche, consiste à isoler un bout de la douve en fin d'été lorsqu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Pour ce faire, des hommes, généralement deux à quatre, construisent de petits barrages en terre, espacés d'une dizaine de mètres au maximum, puis avec des seaux vident l'eau de la portion ainsi isolée. L'eau évacuée, ils récupèrent tanches et anguilles. Cette pêche se pratique sur les marais de la Vilaine maritime qui s'assèchent plus facilement en été.

La Pêche au Pique

La pêche au pique se pratique dans les mêmes conditions que la pêche à la cage. Pour capturer le poisson, le pêcheur utilise un harpon de fabrication artisanale constitué de 7 à 8 dents soudées et fixées à un manche de bois. Ce matériel ne semble avoir été utilisé que dans la vallée de l'Isac. Ailleurs, le pique a parfois été remplacé par une fourche à foin.

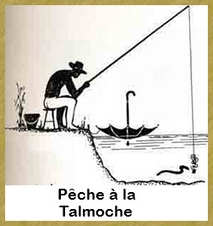

Pêche à la Talmoche

La Bignée ou Talmoche

Des vers de terre, enfilés sur une ficelle fine d'une longueur d'environ 1 m, sont regroupés et attachés en pelote pour former la « beuguée ». Ces vers sont liés à un fil et constituent une ligne. Un plomb conique sous la beuguée assure la tension du fil. Par un mouvement de « monte et baisse » régulier, le pêcheur agite l'appât. Les anguilles mordent, avalent les vers et la ficelle. Le pêcheur les sort de l'eau rapidement sans qu'elles ne décrochent. La bignée se pratique en bateau, les anguilles tombent alors directement dans l'embarcation ou du bord et dans ce cas, un parapluie, parfois un bassin en cuivre, flotte sur l'eau. Les anguilles y sont déposées. Cette pêche est très pratiquée, notamment le dimanche.

Pêche au Havenais ou Haveneau

Le havenais est un filet triangulaire tendu sur deux côtés sur deux perches de châtaignier et sur le troisième à une corde. Ce matériel est utilisé en barque. Le pêcheur tient le havenais par les perches du côté où elles se croisent et immerge l'autre extrémité. En faisant levier sur le bord du bateau, il lève le filet pour capturer le poisson. Le havenais était principalement utilisé sur l'Oust et un peu sur la Vilaine.

La Pêche à la ligne

Elle est essentiellement pratiquée par les habitants des bourgades. Elle est considérée comme peu avantageuse par les ruraux. Elle est remplacée par d'autres techniques. D'autre part, le balancement des marées n'est pas favorable à cette pratique dans la zone étudié

La Pêche à la Grenouille

La grenouille est pêchée avec une ligne constituée d'un fil au bout duquel est accroché un morceau de laine rouge et un hameçon ou une aiguille tordue. La grenouille est peu recherchée. Seuls quelques professionnels la pèchent en vue d'une commercialisation. La population des campagnes la consomme peu. La pêche à la grenouille est une activité des enfants au marais.

Pêche à La Gône

Nasse Utilisée pour la pêche de poisson autre que l'anguille, la gône est une nasse en osier qui peut mesurer plus de 1,20 m de longueur. Le principe de fonctionnement de la nasse de pêche est très simple. Il suffit de la déposer sur un endroit stratégique de la zone de pêche. On met à l’intérieur un appât adapté selon le type et la taille de poisson que vous souhaitez avoir. Les poissons appâtés rentrent au niveau de l’ouverture et une fois à l’intérieur, ils ne pourront plus en sortir. Plusieurs heures après le dépôt du piège, il ne reste plus qu’à le remonter à la surface. Ce matériel, dès les années 30, a été remplacé par la nasse en grillage. Il est utilisé sur l'ensemble de la zone étudiée, mais plus particulièrement dans les marais permanents

Pêche à la Bosselle

La bosselle est une nasse rigide en osier, en ronce ou en églantier. Elle est destinée à la capture des anguilles. Il en existe de plusieurs tailles : les petites sont exclusivement destinées à la décoration, les moyennes (les plus courantes) sont utilisées en période de basses eaux et les grosses sont placées derrière les bouchots de pêche et sont munies de « heurtes » (sorte de grands entonnoirs rigides destinés à diriger les anguilles vers la nasse) en période de fortes eaux. L'ouverture de la nasse est placée dans le sens inverse du courant, car celui-ci porte l'odeur des appâts. On appâte la bosselle avec de gros vers appelés « bousards ». Ces derniers ont été préalablement enfilés sur une « ambruse » (fil de fer garni de vers, introduit dans le corps de la nasse). L'anguille ainsi attirée, remonte le courant et pénètre dans la nasse au travers d'un premier goulet, puis d'un deuxième. Elle se trouve alors dans l'impossibilité de rebrousser chemin, car elle « se pique le nez » sur la partie la plus étranglée du goulet. La voilà prise au piège. Le pêcheur retire sa pêche en enlevant le tapin (bouchon de bois) qui se situe à l'autre extrémité de sa nasse.

La Louve ou Tambour

La louve est un engin cylindrique en filet de mailles de 27 mm. Trois cercles et trois baguettes de bois amovibles forment l'ossature. Elle est démontable. Le poisson, brochet, tanche, a la possibilité de pénétrer par les deux extrémités. Ce matériel a été utilisé dans les vallées de l'Isac et de l'Arz.

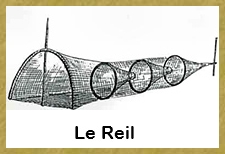

Pêche au Réil

Le Reil Le Reil est une nasse en filet de plus de deux mètres de long. Il s'installe dans les douves, fixé dans la vase, côté entrée par un arceau et à l'autre extrémité par un piquet de bois. Le filet est d'une maille de 10 mm pour les anguilles et de 27 mm pour les autres poissons ; il est utilisé sur l'Arz et l'Oust.

Pêche au Fagot

La technique consiste à faire des fagots de bois liés aux deux extrémités. Un piquet est enfoncé dans le milieu du fagot pour le maintenir au fond de l'eau. Le lendemain, le pêcheur enlève le piquet délicatement et remonte le fagot à la surface. Rapidement, il l'embarque dans son bateau pour en faire sortir les anguilles. Cette pêche archaïque a été utilisée sur l'Arzl

La Teuzelle

Ce matériel est exclusivement utilisé pour la pêche aux anguilles d'avalaison. Il se place en période de crue. II est constitué d'un réservoir appelé "bouton" où le poisson reste prisonnier et de deux ailes fixées au "bouton" qui canalise le poisson. Le bouton, autrefois en clisse de châtaignier, a ensuite été réalisé en grillage puis en filet. La teuzelle est utilisée sur l'Oust, l'Arz et l'Isa

Poissons pêchés

Les Anguilles [4]

« C'était l'anguille qu'on péchait principalement. » On allait à la talmoche le soir. Les quantités d'anguilles pêchées sont considérables :

- « Au carrelet, on pouvait prendre 120 kg en une heure ».

- « On ramenait 100 kg d'anguilles tous les matins ».

- « Dans une journée ou pouvait prendre 80 kg d'anguilles dans une seule bosselle.

» L'anguille est pêchée toute l'année, mais les techniques de pêche diffèrent suivant les saisons. L'anguille est classée par les riverains des marais comme une espèce particulière. Le terme de poisson lui est rarement attribué : « Le poisson, on ne le vendait pas, on le donnait, l'anguille, on la vendait. »

De plus, la métamorphose de l'anguille jaune en anguille d'avalaison est peu connue. Il est courant d'entendre qu'il existe deux espèces d'anguilles.

- Le garciau ou vent' jaun, anguille sédentaire à ventre jaune (Glénac)

- « L'anguille » que l'on prend à partir des premières crues d'automne, dite anguille franche ou bleue

Brochets, Tanches et Carpes, et le Brochet,

la tanche, la carpe, sont les poissons d'eau douce les plus couramment péchés. Ils sont très abondants :

"on pouvait prendre 30 brochets en une heure"

Y'avait beaucoup de brochets, on ne s'occupait pas de la taille. On le mangeait à la poêle avec un litre de cidre sur la table.

Ils sont péchés toute l'année dans les vallées affluentes, mais aussi en Vilaine à partir des crues d'automne, jusqu'à la fin du printemps.

En été, l'eau de mer, peu diluée compte tenu du faible apport d'eau douce, augmente la salinité. En hiver, il y avait beaucoup d'eau douce à descendre. L'eau salée ne remontait pas, mais au printemps, l'eau salée gagnait et les poissons d'eau douce se sauvaient devant.

La consommation du poisson

Pour les riverains du marais, le poisson, et principalement l'anguille, est un aliment de base au même titre que le porc et le sarrazin. Pour manger du poisson, il suffit de le décider : on relève les nasses, on prend la fouine, le carrelet, on puise dans les stocks du boitreau ou du pot d'anguilles salées.

Les gens mangeaient du poisson quand ils voulaient On mangeait du poisson toutes les semaines .

On en mangeait (de l'anguille) des fois, plusieurs fois de rang.

Tout le monde mangeait de l'anguille, certains en mangeaient tous les jours

. L'espèce la plus recherchée est l'anguille, sous sa forme anguille ou "garciau" (anguille sédentaire à ventre jaune). Elle est le plus souvent consommée fraîche. Plus particulièrement, dans les vallées de l'Oust, de l'Arz et de l'Isac, elles sont salées dans des pots et des charniers ou fumées pour leur donner une saveur particulière et les conserver.

L'anguille, pour la conserver, on la salait, pas les garciaux, dans des pots en grès, tout le monde faisait « ça ». Certains les gardaient (les anguilles salées) trois ou quatre mois, fallait les faire dessaler comme la morue.

À partir de novembre, on salait les anguilles, on les nettoyait avec de la paille ou de la cendre pour enlever la peau gluante, ça s'appelait l'émorchée, on ne les vidait pas, on les enroulait dans un pot en grès, tête et queue. Une couche d'anguilles, une couche de sel, on pouvait les garder trois à quatre mois. Ensuite, on les mettait sur le grille, on mangeait tout sauf l'arête.

À partir de novembre, on salait les anguilles, on les nettoyait avec de la paille ou de la cendre pour enlever la peau gluante, ça s'appelait l'émorchée, on ne les vidait pas, on les enroulait dans un pot en grès, tête et queue. Une couche d'anguilles, une couche de sel, on pouvait les garder trois à quatre mois. Ensuite, on les mettait sur le grille, on mangeait tout sauf l'arête.

On les vidait le jour où on les mangeait. Le fumage des anguilles est minutieux. Il existe plusieurs techniques.

Voici celle d'un pêcheur de Redon. « J'ai fumé les anguilles, c'est tout un art, avec un couteau qui coupe bien. On coupe près du nez, on retourne la peau délicatement, ne pas la déchirer au nombril. » Arrivé en bas, on la vide, on l'essuie bien, du poivre, du sel, et on remonte la peau. Au niveau du nombril et de la tête, on met un papier de cigarette pour bien colmater les orifices pour éviter que l'air n'y pénètre. On la met dans la cheminée, la tête en bas à fumer sur un petit feu. »

Les anguilles sont conservées également vivantes dans des boitreaux, grandes caisses en bois, percées de petits trous, que l'on immerge dans les douves. A Saint-Perreux, des barriques percées et équipées d'une petite porte ont cette fonction. Les anguilles peuvent ainsi être conservées près de deux mois.

Les autres poissons sont consommés frais, généralement cuits au beurre, à la poêle.

Certaines espèces sont moins recherchées que d'autres, c'est le cas de la lamproie.

On prenait un peu de lamproies, mais personne n'aime ça.

On prenait des lamproies, mais on les laissait sur le marais, ce n’était pas bon.

Seuls les connaisseurs les apprécient. « Les mariniers étaient friands de lamproies ». En effet, elles ne sont consommables qu'à une certaine période.

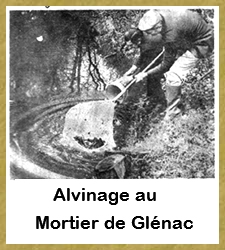

Alevinage

Le 7 février 1973 L’Aff[5] a été aleviné en blanc à différents endroits de son cours, 1000 kilos de tanche et 40 kilos de gardon vont ainsi repeupler ce cours d’eau, au grand plaisir des membres de la société de pêche et de pisciculture du mortier de Glénac.

Chasse sur le Mortier

La chasse et la pêche étaient la source exclusive de revenus des habitants de GLENAC avant la Révolution. Autrefois, toute la population riveraine du marais y pratiquait la chasse et la pêche sans permis. On disait que les rivières ayant existé de tout temps, les habitants proches y avaient plus de droit que l'État français qui ne donnait pas un centime pour leur entretien, sauf pour le canal de Nantes à Brest en raison du passage des bateaux.

La chasse aux canards est plus courante et elle est privilégiée par le fait que le Mortier est un lieu transitoire dans la migration de ces oiseaux

6 décembre 1890. Journée mémorable

. "La[6] température que nous subissons depuis quelques jours nous a fait assister dimanche dernier à un spectacle extraordinaire. La quantité de chasseurs qui toute la journée se trouvaient postés ce jour-là dans la partie du marais qui, d’un côté, s’étend : de Quinsigniac à Aucfer et de ce dernier point au Mortier de Glénac, faisait croire à une opération militaire tant le nombre des coups de fusil se répétait.

Mais il s’agissait de bien autre chose : comme nous le disons plus haut, le froid excessif de ses derniers jours faisait s’abattre sur les Marais une quantité innombrable de gibiers sauvages. Les canards surtout descendaient par milliers. Aussi en est-il résulté un véritable massacre dans leurs rangs. En effet, tous les chasseurs de notre contrée s’étaient donné rendez-vous sur le terrain, surtout que dans les jours précédents se répandait le bruit de la présence en face du mortier de Glénac d’un groupe de cygnes et dans les parages de Rieux l’apparition d’un aigle aux envergures formidables, qui faisait un véritable carnage parmi les oies qu’on élève par troupeaux dans ce pays. La fin de journée nous a prouvé qu’elle avait été fructueuse : un grand nombre de chasseurs sont rentrés le premier soir avec une ou plusieurs pièces de gibier. Nous n’avons pas vu l’aigle en question, mais le lendemain, lundi, notre marché était approvisionné de volatiles sauvages de toutes sortes. Un campagnard y a fait son apparition amenant à lui seul un sac contenant trente-deux canards, non compris ce qu’il a vendu par ailleurs. Cela donnera à nos lecteurs une idée de ce qu’a été la chasse au marais dans la journée de dimanch

Novembre 1891

« Depuis[7] quatre jours, un froid très vif se fait sentir, amenant avec lui les signes précurseurs d'un hiver rigoureux. » On remarquait en effet jeudi matin à l'aube, passant au-dessus du clocher de notre ville, une volée de 600 à 700 corbeaux qui tous allèrent s'abattre sur un même point choisissant les hauteurs de la Roche du Theil, les rochers de Bougreau , Glénac et tout le voisinage, sans doute pour hiverner dans ces parages. Les campagnards sont désolés de voir une telle quantité de carnassiers envahir leur contrée, car généralement ces oiseaux dont il est difficile de se débarrasser ravagent leurs champs. Nous croyons cependant leur assurer que l’autorisation de les détruire au moyen d'armes à feu est assez facilement accordée : une demande écrite adressée à la mairie de sa commune suffit pour celui qui n'a, pas de permis de chasse".

Sources

[1] Pierre Merlet, Revue Morbihanaise Le Comté de Rieux

[2] Le Progrès du Morbihan 6 décembre 1884

[3] Extraits de Conversations

[4] Extraits de Conversations

[5] Les Informations

[6] Journal de Ploërmel, 6 décembre 1890.

[7] L'Avenir du Morbihan – Novembre 1891

page suivante =Histoires de Pêcheurs

page précédente = Les Oiseaux